福祉避難所とは

厚生労働省(平成20年6月) 福祉避難所設置・運営に関するガイドラインより

高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病者等、一般的な避難所では生活に支障を来たす人たちのために、何らかの特別な配慮がされた避難所を福祉避難所という。

福祉避難所の指定

福祉避難所の対象となる要援護者の状態に応じて適切に対応することが できるよう、例えば、以下のように、福祉避難所の機能を段階的・重層的に設定することも考えられる。

地域における身近な福祉避難所(としての機能)

- ・ 災害時にすぐに避難できる身近な福祉避難所として、指定避難所(小・ 中学校、公民館等)等の中に、介護や医療相談等を受けることができる空間を確保することを想定。専門性の高いサービスは必要としないものの、通常の指定避難所等では、避難生活に困難が生じる要援護者が避難。

地域における拠点的な福祉避難所(としての機能)

- ・ 障害の程度の重い者など、より専門性の高いサービスを必要とする要援護者で、地域における身近な福祉避難所では避難生活が困難な要援護者を、施設・設備、体制の整った施設に避難させることを想定。

- ・ 老人福祉施設、障害者支援施設等の施設、保健センター等を想定。

福祉避難所の指定目標については、要援護者や同居家族の生活圏やコミュニティとのつながりに配慮し、設定することとするが、少なくとも、地域における身近な福祉避難所については、小学校区に1箇所程度の割合で指定することを目標とすることが望ましい。

福祉避難所の対象は、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者等避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とし、その家族まで含めて差し支えない

都道府県、市区町村は、福祉避難所として利用可能な施設を洗い出す。利用可能な施設としては、以下の施設が考えられる。

- ・ 指定避難所(小・中学校、公民館等)

- ・ 老人福祉施設(デイサービスセンター、小規模多機能施設 等) 、障害者支援施設等の施設(公共・民間) 、保健センター、養護学校

- ・ 宿泊施設(公共・民間)

福祉避難所として利用可能な施設について、所在地、名称、所有者・管理者、使用可能なスペースの状況、施設・設備の状況、職員体制などを調査し、整理する。

訓練、研修等の実施

- □ 都道府県、市区町村は、職員、自主防災組織、地域住民、要援護者及びその家族、社会福祉施設等、幅広い関係者が参加し、学ぶ機会を設けるため、要援護者支援対策に関する研修会、勉強会を開催する。

- □ まち歩きや防災点検などワークショップや図上訓練を通じて、地域における要援護者支援のあり方などについて検討する機会を設ける。

- □ 行政職員、地域住民、要援護者、社会福祉施設等、幅広い関係者が参加する実践型の福祉避難所の設置・運営 訓練を企画し、実施する。

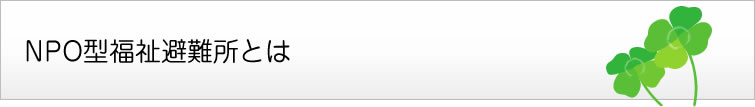

福祉避難所の設置・運営について

中央防災会議災害時の避難に関する専門調査会資料より

- □ 福祉避難所とは、要援護者(高齢者、障害者等)が安心して生活ができる体制を整備(段差の解消やスロープの設置、情報関連機器(ラジオ、テレビ、電光掲示板)の整備等)した避難所である。

耐震、耐火、鉄筋構造等を備え、バリアフリー化されている老人福祉センター等の既存施設を利用して設置することができるほか、一般の避難所の一室を利用して設置することも可。

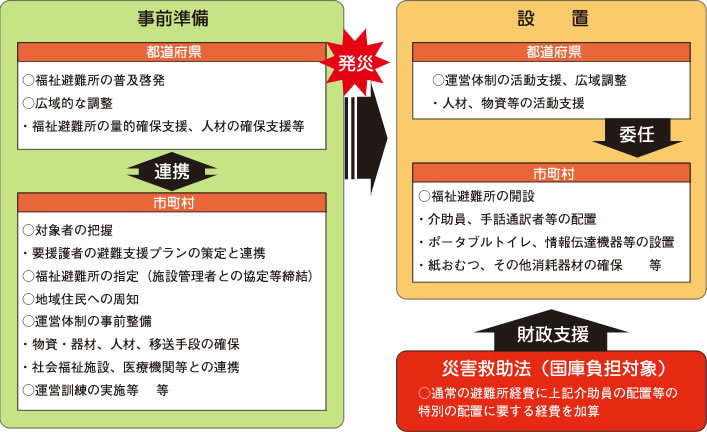

※避難所等における視聴覚障害者等に対する情報・コミュニケーション支援の例についてはこちら - □ 福祉避難所の事前指定の状況については、平成22年3月末現在、1カ所以上指定済の自治体割合が34.0%であり、全国で7,104施設が指定されている。

※平成19年の新潟県中越沖地震の際も開設。 - □ 厚生労働省では、平成20年6月に「福祉避難所設置・運営に関するガイドライン」を作成し、各都道府県を通じて、福祉避難所の活用・促進についてお願いしており、本ガイドラインでは、都道府県等の福祉避難所に関する情報にかかる支援団体等に対する周知徹底が示されている。

- □ 福祉避難所の周知徹底

都道府県、市区町村は、あらゆる媒体を活用し、福祉避難所に関する情報を広く住民に周知する。特に、要援護者及びその家族、自主防災組織、支援団体等に対して、周知徹底を図る。

中央防災会議災害時の避難に関する専門調査会資料より

自治体における福祉避難所の具体的な活用例

過去の例(平成19年中越沖地震における新潟県の例)

柏崎市において、社会福祉施設を活用した福祉避難所が開設され、高齢者等利用者の負担軽減のための簡易ベッド等の使用や、関係福祉団体による介護職員等の専門職員の派遣が行われた。

東京都・町田市の例

- ○ 二次避難所(福祉避難所)として、知的障害者施設等と協定を結び、通常の施設利用者以外にも重度の要援護者を受け入れることとしている。

- ○ 要援護者が当該施設を利用することにより、設備面はもとより、特に人材面(要援護者に対して適切な支援が行える職員等の確保)において、要援護者が少しでも安心して避難生活が送れるような配慮がなされている。

避難所等における視聴覚障害者等に対する情報・コミュニケーション支援について(例)

中央防災会議災害時の避難に関する専門調査会資料より

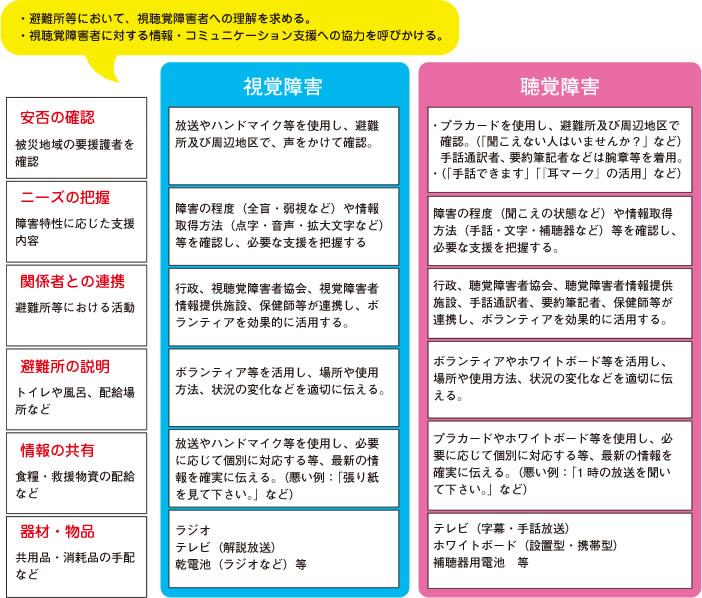

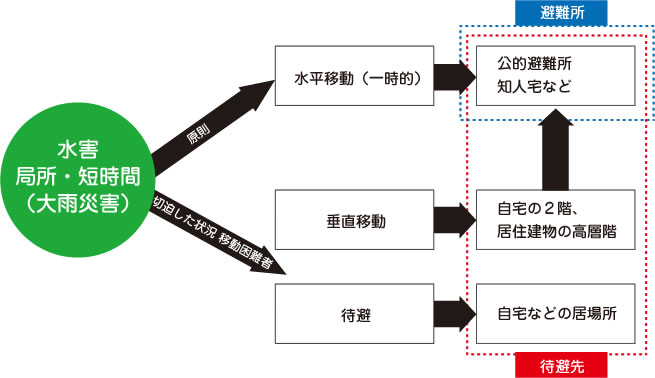

災害発生から避難先までの行動の流れ

中央防災会議災害時の避難に関する専門調査会資料より

災害発生から避難先までの行動の流れの一例

安全確保行動の4つのパターンに応じて避難先を考えていく必要があるのではないか

避難所設置の実態(1)

中央防災会議災害時の避難に関する専門調査会資料より

調査対象

「平成22年梅雨前線による大雨」、「5月23~24日の大雨」、「9月8日の大雨(台風9号)」、「8月13~15日の大雨」の発生時に避難勧告・避難指示を発令した94団体

回収率:78団体(83.0%)

○調査期間:平成22年12月13日(月)~平成23年1月14日(金)

○調査方法:郵送による配布・回収

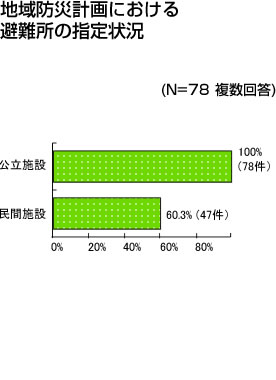

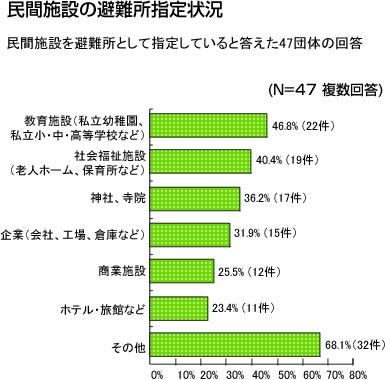

避難所には原則として公立施設が指定されているが、民間施設も多く指定されている。

民間施設を避難所として指定している場合、教育施設や社会福祉施設が避難所として活用される例が多い。

避難所設置の実態(2)

中央防災会議災害時の避難に関する専門調査会資料より

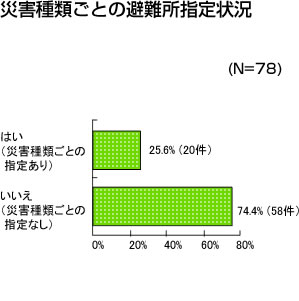

災害の種類毎に避難所を指定している自治体は少数であるといえる。

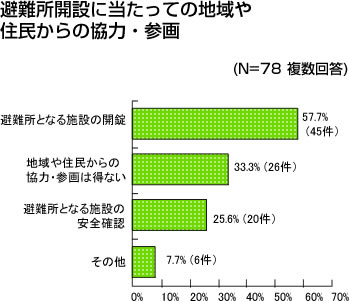

住民による協力・参画によって避難所の開錠をしている例は少なくない。

避難先の現状と課題

- ○ 防災基本計画、地域防災計画においては生活を前提とした避難所(Sheltering)を想定している例が多い

- ○ 緊急避難先としての退避先(Evacuation)と同様の目的の避難先として広域避難場所や一時集合場所などがあるが、火災を前提に設置されている

- ○ 災害の種類毎に避難所を指定している自治体は少数であるといえる

- ○ 避難所には原則として公立施設が使われるが、民間施設も多く使用されている。

住民の避難先の選択の考え方

中央防災会議災害時の避難に関する専門調査会資料より

〜適切な安全確保行動と避難先の選択整理イメージ〜

適切な避難に当たっては、ハザード別、規模別、状況別、属性別に、住民が事前に避難先を決めておく必要がある。

内閣府防災担当による避難所検討会

- 2013年3月以下の報告書が提示予定

- ・災害時要援護者の避難支援に関する検討会

・避難所における良好な生活環境の確保に関する検討会

- ・福祉避難所における具体的な内容は素案の段階(2013年1月現在)で具体的活動事例の必要性大

- 協助による災害時要援護者対応活動

- 私達の要望