はじめに

大災害により多くの尊い命が奪われました。

特に自力で避難することが困難な高齢者や障害者などなんらかの援護が必要な方々の被害は甚大でした。

いつ起こるのか予想の難しい災害への備えは、日常生活を送ることで手一杯の要援護者やそのご家族にとっては、大変な労力がいることなので、ご自分たちだけではつい後回しになりがちと思います。

でもできる限りの備えをしておくことで、被害を少しでも小さくすることができます。

私たちは公的な支援が届くまでの発災直後から3〜4日間程度の在宅要援護者にとって最も過酷な時期に注目し、いのちをつなぐために必要な支援対策を研究し、進めています。

今年度は特に、絶対数も足りず、十分な機能も果たせなかった「福祉避難所」の補完となる「避難拠点の創生」をテーマに取り組んできました。

企業、市民、行政、NPOの方々などから多くのご賛同を頂き、ありがとうございます。

今後ともさらなるご協力、ご参加をよろしくお願い致します。

活動の基本的な考え方

わたしたちは協助による活動を基本にしています。

NPO法人メディカルケア協会

東京代表理事 小野有香里

協助とは「自助、公助、共助を包括し、社会貢献意識の醸成による参加意識の高い自然人や組織をネットワークし、それぞれがもつ有効資源を出し合い、協力して個々の事業目的を達成する働きのこと」です。

自分や家族の身を自分自身で守る「自助」の力、公的な支援である「公助」の力、ご近所さんなどと互いに助け合う「共助」の力、そして在宅での暮らしを日頃から支えてくれている医療・看護・介護関係者や施設、企業や団体、機関など・・・

「自助」「公助」「共助」3つの力を包括して、地域のあらゆる人や組織が持っている力を出し合って、協力すること「協助」の力で多くの在宅要援護者のいのちが救え、大災害を乗り越えられるものと考えています。

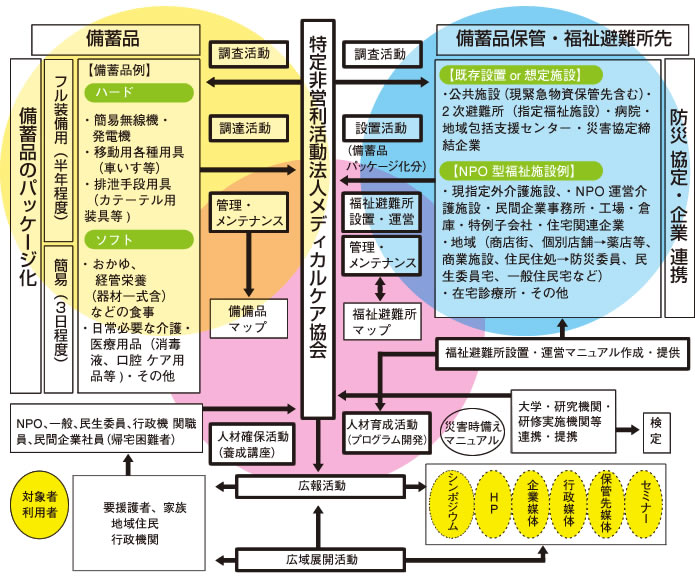

わたしたちの活動

在宅要援護者の災害時避難先は、現状では福祉避難所が受け皿として設定されていますが、全国平均設置率は50%程度で、設定先の多くは入所者を抱える施設です。震災時既入所者で手一杯となり、結果在宅要援護者の多くが特別な配慮のない一般避難所での生活を強いられ、又生存に必要不可欠な個別性の高い食材、医薬品、医療器具・器材、介護用品等が備蓄されておらず、特に流通が回復するまでの初期段階における災害時対策が遅れた事で、在宅要援護者間に災害時への不安が広がっています。そこで安心して地域生活や社会参加できるよう、災害時に備え、障害があっても配慮された避難生活を送る事ができる支援体制の構築を目的として、実態調査等から「NPOによる小規模ながら多機能な福祉避難所」を創生します。

※要援護者とは:要介護者、障害者等日常生活を送ることになんらかの援護を必要とする方々