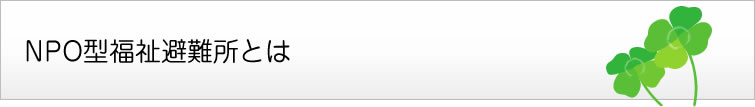

わたしたちのNPO型福祉避難所

活動内容

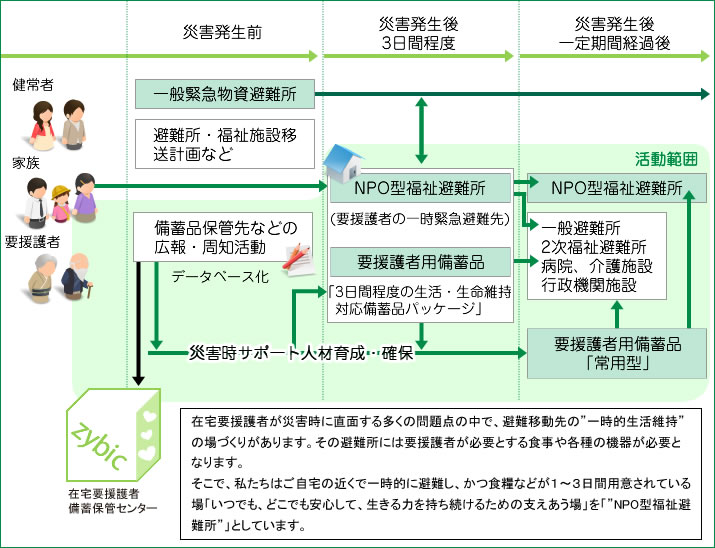

NPO型福祉避難所を支える機能とネットワークイメージ図

NPO型福祉避難所を支える機能概説

-

場 概 説 簡便宿泊 在宅要援護者のディスティが可能 情報集散 生活情報、被災情報等のプラットフォーム 食糧備蓄 要援護者のための栄養食品等の備蓄(Zybic) 集い 近隣の人達は日々的に集まりがもてるイベントなどの会場 健康維持 要援護者、その家族の健康維持(メンタル面含) 仲間 地域会社員、帰宅困難者等のボランティア活動の拠点 生きがいが持てる 災害時要援護者、その家族が避難生活において積極的に関与する 専門家が情報交換できる 民間専門者(地域会社員、帰宅困難者等の有する各種技能)、介護従事者、医療従事者、行政従事者などが要援護者、その家族に提供する情報を交換

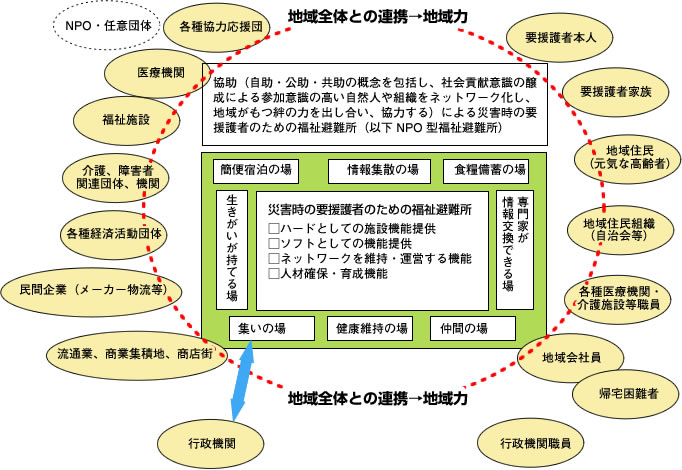

わたしたちが目指すNPO型福祉避難所先の位置付け

【参考】避難先としての民間活用事例

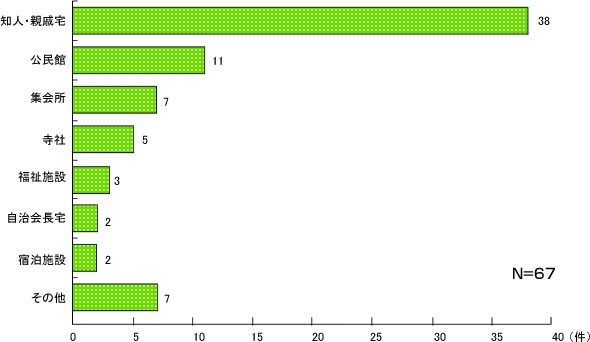

自主避難の対象となった避難場所(公的避難場所以外)

自主避難先として知人・親戚宅を選択している例が多い

資料自主避難が実施された市町村に対する調査結果(大雨災害における避難のあり方等検討会)

災害時の要援護者向け備蓄品確保事業展開結果

在宅要援護者備蓄保管センター

在宅要援護者備蓄保管センター

在宅にいらっしゃる医療的ケアが必要な要援護者が、災害時でも必要な処置を継続して受けるためには、適切な医薬品、医療材料、介護用品等の入手が重要です。特に水分や栄養の補給は生存維持に欠かせないものであり、経口摂取が困難な嚥下・咀嚼機能低下や経管栄養の方々のための「摂取に配慮した水や栄養食品」の確保は、現在自治体備蓄品に用意がないため、優先して行う必要があります。そこで在宅要援護者備蓄保管センター(zybic:ザイビック)では協助の理念の下、地域の皆様とともに在宅要援護者のための災害時に使える備蓄品の分散保管活動を推進しています。

本事業結果の資料が必要な方はお問い合わせフォームからお問い合わせください

※なお、送料は、ご負担くださいますようお願い致します。

福祉避難所設置・運営に関するガイドライン

内閣府防災ホームページ http://www.bousai.go.jp/

内閣府防災担当による避難所検討会報告書作成にむけての論点に対する私達の主張

論点の補完情報

「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」検討

2.3.災害時の要援護者名簿

- ⇒ 要援護者やその家族が自分の個人情報を開示する仕組みの提供による業務効率化対応

※集める労力の軽減と持たせることでの自助活動の啓蒙

4.避難支援

- ⇒ 担い手としての商業関係者、在宅医療支援機関、民間施設(特例子会社職員)やそのネットワークの活用

行政の専門部署の発想(福祉関係者、防災関係者など)でなく、広範囲に。 - ⇒ 帰宅困難者の利活用⇒帰宅困難者は自宅とその家族の安否や状況が分かると安心。

会社等にいても何もすることがない。

5.自助・共助・平時からの地域づくり

- ⇒ 協助の概念の導入⇒福祉関係者だけで解決しようとしない発想 上記「4.避難支援」の項に順ずる

6.避難後の災害時要援護者支援

- ⇒ NPO型福祉避難所による在宅避難者への対応

「大規模災害における応急救助の指針について」の検討

1-(3)避難所の指定

- ⇒ 現実的に絶対数が足りない。身近なところで避難所を設けることで在宅の要援護者の緊急避難が可能となる。(3日間対策)

- ⇒ Zybic方式なら面展開が可能となる

1-(4)、2-(6)備蓄

- ⇒ 要援護者とその家族用の器材や食糧は一般避難所にはない。要援護者の身近な備蓄先として、内容としてZybicモデルを広域拡大するための基金活用

(3)運営主体

- ⇒ 福祉避難所に関する運営主体は行政では防災?福祉?関係者不明。

- ⇒ 小規模福祉避難所では、要援護者とその家族で運営可能

(4)応援体制の整備

- ⇒ 上記「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」検討の「4.避難支援」の項に順ずる。

在宅避難 ![]() まさにNPO型福祉避難所

まさにNPO型福祉避難所